‘Eduardo III’

Llegamos a Trujillo de madrugada. Nos sorprendió una ciudad con una destacable arquitectura colonial. Arquería, piedra labrada, puertas trapezoidales, adobe y ocres pintaban y daban forma a la urbe. “Acá se hacían pajas de oro y plata”, arrojó sobre la suntuosa Iglesia del Carmen mi compañero que hacía poco se había licenciado en Historia. En cuanto amaneció nos escapamos a la playa que tenía de antesala a una pequeña localidad llamada Huanchaco y en la que pasaríamos unas noches antes de ir al puerto de Yurimaguas.

Conocimos a una muchacha de Iquitos que se ocupaba de la limpieza de la casa en donde nos alojamos. Nos ofreció una bombilla que se habían olvidado unos argentinos y nos pidió que le “regalásemos” unos mates (sinónimo de compartir en Perú). La chica era agradable y muy mona. Bajita y quebradita, ojos bien redondos y negros, una cintura que dibujaba el recorrido de los ríos tropicales y unos pechos grandes y apretados. Daniela, así se llamaba, nos contó que el Amazonas es la historia del caucho, que alumbró la fortuna de parte de la oligarquía, así como el cacao y los arrasados bosques. Su geografía se convirtió en el cementerio para los obreros reclutados a cambio de moneditas, como le sucedió a su padre, al padre de su padre y al padre del padre de su padre. La mala explotación y la ausencia de un marcado que demande los últimos pedazos del Perú provocaron que la mayoría de la población migrara a Lima, donde los recibieron con miedo y discriminación. Esa historia no se la contaron a los taxistas limeños. Jo.

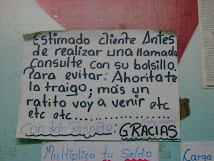

Sólo una empresa hace el recorrido hasta Iquitos y su flota está compuesta por tres naves iguales. “Están bien rotas y andan bieeen lento. Además, el tiempo de viaje depende de cuántas veces los paren los paisa que viven a orillas del río”, agregó Daniela. Este barco-balsa también suple la conexión comercial entre los pueblos que los gobiernos abandonaron hace más de medio siglo. El pasaje incluye tres comidas diarias: desayuno, almuerzo y cena “lleven cuencos y espumadera”. Asimismo, para poder dormir hay que hacerse de una hamaca paraguaya y buscar un buen lugar donde colgarla o bien dormir en bolsa sobre el metálico piso. Nosotros alternamos.

La tercera mañana de Trujillo decidimos marchar al puerto. El viaje duró casi dos días, aún el tramo de la ruta que cruza la cordillera estaba resbaladizo y en el final del trayecto el chofer debió detenerse tres veces para sacar las piedras que huelguistas bananeros habían colocado hacía unos días. Nadie sabía el motivo de la protesta ni su resultado.

Llegamos al puerto de madrugada. El Eduardo III estaba amarrado hacía dos días y los pasajeros anhelaban que al fin partiera a la mañana siguiente. Colgamos una hamaca que le compramos a un portuario borracho por 20 soles cerca del comedor. Debajo extendimos la bolsa de dormir con las mochilas. Congeniamos con nuestros vecinos que repitieron la misma advertencia de Daniela: “hay que dormir con los oídos abiertos”.

El barco estaba viejo y oxidado. El sistema de agua corriente no funcionaba y las condiciones del baño son indescriptibles. La gente del interior se toma la cosa con relajo, no tiene problemas en echar al río sus desechos. La comida es grasienta. El arroz y el plátano sancochado (banana verde sin sabor hervida en sal) redundan todas las raciones hasta el empacho. El problema no es la cantidad, como pensamos en un principio, sino la variedad: pronto andaríamos con el vientre seco. El capitán, con quien mantuvimos una buena relación, insistía en lo rica que era la comida del barco. “Riquísima” mentíamos. El tipo era simpático pero algo parco, nos había prometido contactarnos con una gente que nos llevaría a la selva.

Lo interesante del Eduardo III era convivir como si fuese un vecindario flotante de 150 personas. Despertamos la curiosidad en los niños por parecer “gringos” y por nuestros quehaceres, como tomar mate, sacar fotos y leer en voz alta. Conocimos a muchas personas con quienes intercambiamos ideas, modismos y costumbres. Nos parecieron exageradas las advertencias sobre los robos, aunque no puedo generalizar puesto que no lo frecuentamos más de dos veces. Los únicos momentos de “alerta” eran cuando el barco se arrimaba a la costa para que la gente de alguna comunidad subiese a vender sus productos (frutas, pescados, artesanías). “Hay gringos que ocultan su equipaje dentro de costales de harina”. El mito de inseguridad atraviesa toda América latina: siempre está latente la idea de que te quieren robar o matar por cualquier cosa. Aún hoy cuando comento alguno de mis viajes recibo como respuestas “estás loco” o “¿Les pasó algo?”. Lo mismo sucede cuando vas al quisco de la vuelta de tu casa después de las diez. El mito consiste en mostrar al mundo a través de los ojos del hombre blanco. América latina no es una novela un tanto peligrosa. Si los riesgos fueran reales sería estúpido imponerlos. Jo.

SÁBADO 21 de diciembre EN TIGRE

Hace 6 años

No hay comentarios:

Publicar un comentario